Les gaz à effets de serres en agriculture - Agreste Études n°4 - Septembre 2025

En région Occitanie, l’agriculture pèse pour 20 % des émissions territoriales de gaz à effet de serre (18,5 pour la métropole) et l’agriculture occitane contribue à 8 % des émissions agricoles métropolitaines. Elle est moins émettrice de gaz à effet de serre que la plupart des autres régions de métropole. La territorialisation des objectifs de réduction des émissions a permis de déterminer pour l’agriculture régionale les efforts à produire par leviers d’action d’ici 2030. L’objectif de cette publication est d’évaluer pour chaque levier, notre capacité à atteindre les objectifs envisagés pour 2030. Ce travail complète la contribution faite pour le domaine agricole de la feuille de route Occitanie de la COP « atténuation ».

État des lieux et leviers de la réduction des Émissions

L’inventaire des émissions de l’agriculture

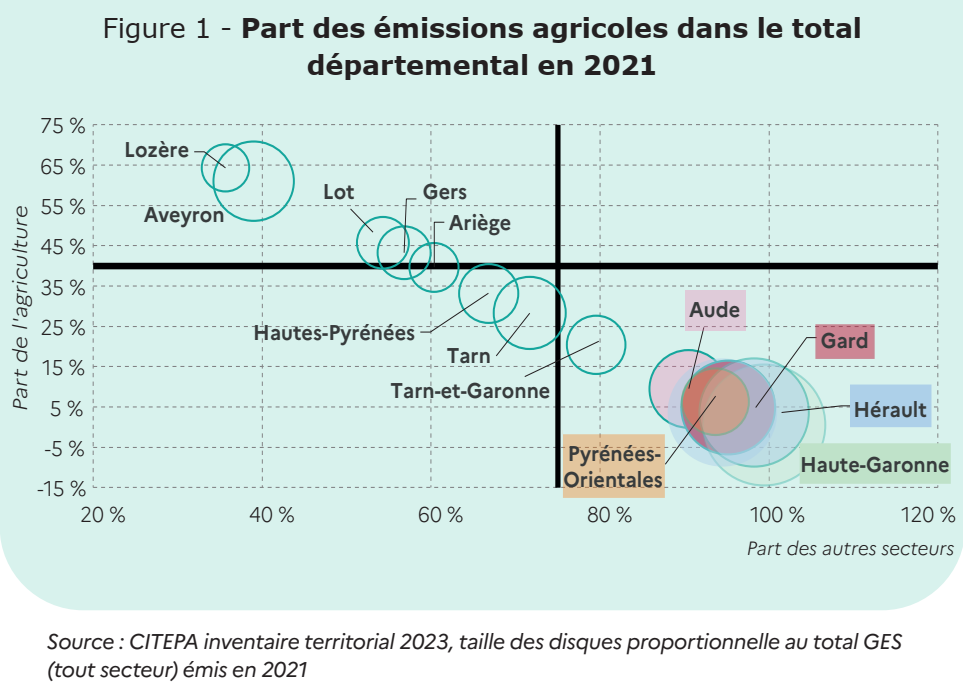

L’inventaire régional des émissions de gaz à effet de serre de l’agriculture mis à disposition par le CITEPA pour la période 2005-2021 se caractérise par une baisse significative des émissions agricoles de l’Occitanie. Les émissions qui plafonnaient à un peu plus de 6 900 Ktonnes en 2005 ont atteint une valeur de 5 900 Ktonnes en 2021 soit en moyenne une baisse de - 1 % par an. Au total, les émissions ont baissé de 14 % pour la région contre 9 % pour les autres régions métropolitaines. L’agriculture pèse pour 20 % de l’ensemble des émissions régionales (18,5 % pour la France, CITEPA, inventaire territorial 2023). Le poids de l’agriculture dans les émissions des différents départements de la région (inventaire territorial CITEPA 2023) est très variable de plus de 50 % pour les départements de l’Aveyron et de la Lozère à moins de 10 % pour les départements de Languedoc-Roussillon et la Haute-Garonne. Cf. figure 1.

L’inventaire des émissions de GES

Il dresse un panorama des émissions nationales de gaz à effet de serre par secteurs d’activité. Il est réalisé chaque année par le CITEPA.

L’inventaire des émissions nationales répond à une obligation de rapportage de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et à un règlement européen. Le CITEPA met à disposition des inventaires régionaux notamment pour l’agriculture et des inventaires territoriaux.

Les différentes composantes des émissions de l’agriculture

Les principaux postes d’émissions sont ceux directement liés aux élevages, en particulier pour les herbivores (fermentation entérique), et ceux liés à la fertilisation principalement des terres arables. L’élevage pèse pour les 2/3 des émissions (fermentation + déjections), la consommation d’énergie pour 14 % et la fertilisation pour 12 % (dont 9 % pour la fertilisation minérale). Depuis 2005, la structure des émissions régionales reste stable, chaque poste maintient sa position. Cf figures 2 et 3.

Le poids de la région dans la métropole

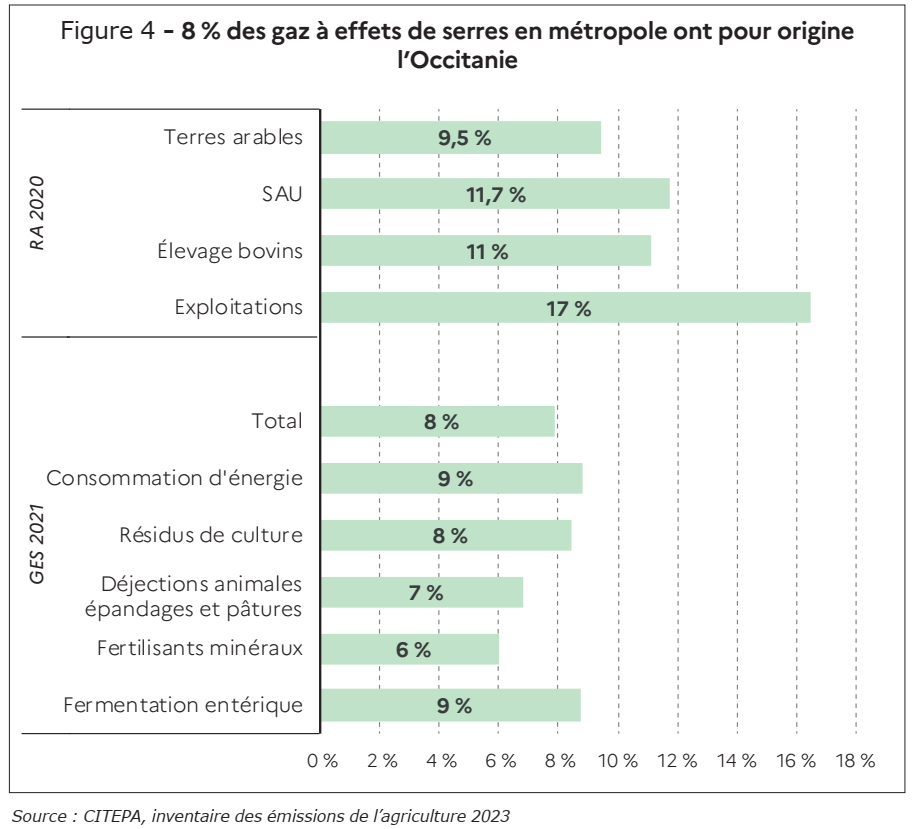

En 2020, l’agriculture régionale représente 17 % des exploitations de métropole , 11 % des éleveurs bovins, près de 12 % de la SAU et 9,5 % des terres arables.

En termes d’émissions de GES agricole, elle ne pèse que pour 8 % des émissions métropolitaine. Le poids de la région est très homogène en fonction des postes d’émissions de 6 % des émissions métropolitaine pour les fertilisants minéraux à 9 % des émissions métropolitaines pour la fermentation entérique. Cf figure 4.

Les ratios d’émissions

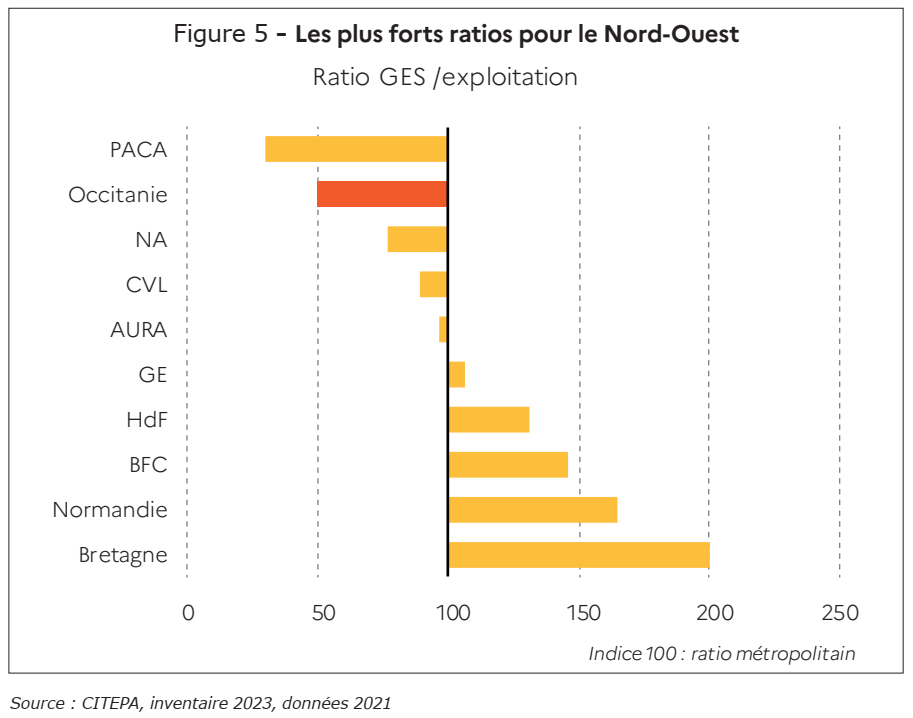

Ramené à l’exploitation, à l’UGB ou à l’hectare, les ratios d’émissions de l’Occitanie sont largement en dessous de ceux de l’ensemble des autres régions de métropole, excepté pour les bovins où le niveau de la fermentation entérique par UGB est équivalent. Cf tableau 1 et figure 5.

émissions | unité | Occitanie | Autres régions | |

|---|---|---|---|---|

| Exploitation | GES total | Tonnes/exploitation | 92,8 | 179 |

| GES énergie | Tonnes/exploitation | 13 | 23 | |

| UGB | Fermentation entérique | Tonnes/UGB | 2,1 | 2,1 |

| SAU | GES total | Tonnes/ha | 1 909 | 2 618 |

| Terres arables | Fertilisants minéraux | Tonnes/ha | 0,334 | 0,496 |

Le puit de carbone « agricole »

Le puit de carbone dans les sols agricoles est mesuré par le stock de carbone dans les sols cultivés (terres arables et prairies), les flux de déstockage d’un usage forestier vers des sols cultivés ou des prairies vers les sols cultivés. Le déstockage lié à l’arrachage de haies (23 500 km/an, CGAER 2023, période 2017-2023) n’est pas comptabilisé ni le stock des haies maintenues ou plantés. En 2019, pour la métropole le bilan du puits est négatif puisque le déstockage dépasse le stockage de 5 800 K tonnes. Cf graphique 6.

Au niveau régional, nous ne disposons pas de ce bilan. Cependant, en Occitanie, les prairies progressent au détriment des terres arables (donc un flux d’augmentation du stock) et par ailleurs, la région est couverte par plus de 1,6 million d’ha de prairies (2023, 50 % de la SAU).

Les Évolutions 2005-2021

Au cours de la période, les émissions nationales agricoles ont reculé de 14 % et pour les 3 principales composantes : élevage -14 %, cultures -16 % et énergie -13 %.

En Occitanie, les principaux postes d’émissions accusent une baisse assez importante : -25 % pour les fertilisants minéraux, -19 % pour la gestion des déjections, et moins 14 % pour la fermentation entérique. Cf graphique 7.

Les émissions agricoles baissent plus fortement en Nouvelle-Aquitaine (-16 %) et beaucoup moins en Bretagne et Normandie (-6 %).

Facteurs explicatifs pour la baisse Occitane

La baisse des cheptels herbivores

La baisse des émissions directement liée aux élevages est de 319 k tonnes de CO2 pour la période 2005-2015 (-0,73 % par an) et de 336 K tonnes de CO2 pour 2015-2021 (-1,37 % par an). Dans son panorama territorialisé des leviers d’actions, le SGPE imputait à l’élevage un objectif de baisse de 376 ktCOeq entre 2019 et 2030.

Sur les mêmes pas de temps évoqués ci-dessus, le cheptel herbivore régional a chuté de moins 9 % entre 2005 et 2015 et de moins 4 % entre 2015 et 2021. L’élevage herbivore contribue un peu plus à la baisse des émissions totales de la région pour la période 2005-2015 (68 % pour un poids relatif de 65 %) que pour la période 2015-2021 ou la part de la baisse imputable à l’élevage est de 65 %. Cf tableau 2.

2015/2005 | 2021/2015 | |

|---|---|---|

| Bovins | -4 | -9 |

| Ovins | -13 | -2 |

| Caprins | 13 | 22 |

| GES élevage | -7,0 | -7,9 |

| Part baisse GES élevage/total baisse GES | 68 | 65 |

L’évolution des apports de fertilisants

Les émissions relatives à la fertilisation (principalement la fertilisation minérale azotée) ont baissé de -11 % pour la période 2005/2015 et de -11,4 % pour 2015-2021. La baisse des émissions de la fertilisation contribue plus à la baisse des émissions totales de la région pour 21 % (2005/2015) et 18 % (2015/2021) alors que la fertilisation ne pèse que pour 11 % des GES. Les données de ventes de fertilisants azotés sont orientées à la baisse sur cette période avec un niveau de baisse de l’ordre de -20% (comparaison moyenne triennale des ventes en 2004-2006 avec période 2019-2021).

Dans le même temps, les surfaces fertilisées (terres arables pour l’essentiel) ont diminué d’un peu plus de 200 000 ha en Occitanie soit -12 % pour la période 2010-2022. Cf tableau 3.

Dans son panorama territorialisé des leviers d’actions, le SGPE imputait aux fertilisants azotés un objectif de baisse de 407 ktCOeq entre 2019 et 2030.

2022/2010 | ||

|---|---|---|

| Terres arables | -12 | |

| 2015/2005 | 2021/2015 | |

| GES fertilisation | -11,0 | -11,4 |

| Part baisse GES fertilisation/total baisse GES | 21 | 18 |

La baisse de la consommation énergétique

Les émissions liées à la consommation énergétique des exploitations (carburants et combustible pour l’essentiel) baissent peu, -3,7 % pour 2005/2015 et – 8,5 % pour 2005/2021. La baisse reste bien en deçà de la contribution de l’énergie aux émissions agricoles régionales (14 %). Cette baisse peut-être en partie imputable à la diminution du nombre d’exploitation (-18 % entre 2010 et 2020). Cf tableau 4.

2010/2022 | ||

|---|---|---|

| Nombre d’exploitation | -17,9 | |

| 2015/2005 | 2021/2015 | |

| GES énergie | -3,7 | -8,5 |

| Part baisse GES énergie/total baisse GES | 5 | 14 |

Les autres composantes (8,7% des émissions agricoles)

La tendance est plutôt à la baisse pour l’ensemble des autres composantes (résidus de culture pour 53% et solde déposition –lessivage pour 41%). La diminution est de l’ordre de -4% pour 2005/2015 et -5% pour 2015/2021.

Cette baisse pourrait s’expliquer en partie par la diminution des terres arables (composante résidus de culture).

Les objectifs de réduction pour l’agriculture

Pour la période 1990-2022, les objectifs de réduction pour l’agriculture au niveau national sont fixés à 11,9 millions de tonnes eq CO2 (-12,7%) et pour la période 2022-2030, à 11,3 millions de tonnes soit (-14,9%). L’effort de réduction passe de -0.4% par an pour la période 1990-2021 à -2.2% par an pour la période 2022-2030. L’objectif en matière de stockage de carbone (puits de carbone) devrait faiblement progresser sur la période 2022-2023 (1 million de tonne). Ces données sont issues de l’inventaire national des émissions de gaz à effet de serre Citepa - Secten 2024 et du travail de modélisations de la DGEC (direction générale énergie climat, MTTE). La planification écologique prévoit pour l’agriculture occitane, une réduction indicative, hors sobriété foncière de 1,67 M tonnes de CO2 pour la période 2019-2030 (calcul SGPE secrétariat général à la planification écologique) qui se répartit selon les 4 principaux leviers : la fertilisation, l’élevage durable, les bâtiments et machines et les pratiques stockantes dont les prairies, les haies.

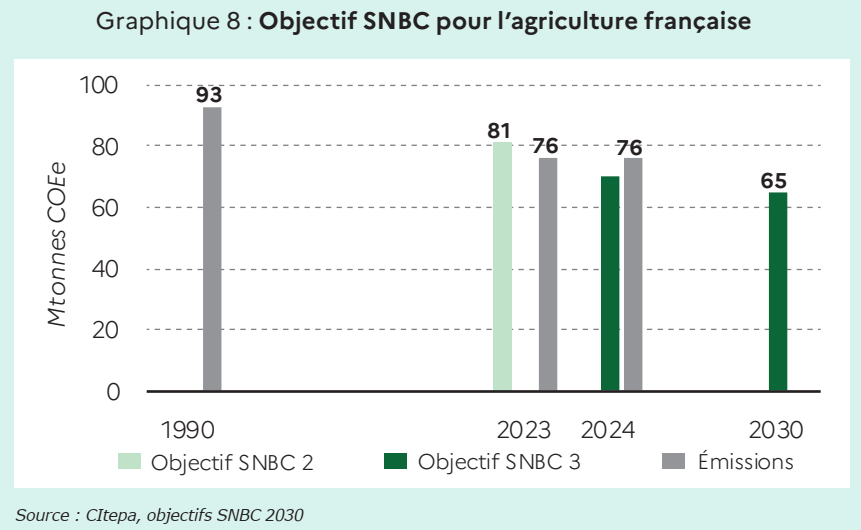

Les objectifs de la stratégie nationale bas carbone (SNBC3)

La SNBC 3 vise à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 et à réduire l’empreinte carbone de la France, en tenant compte des émissions importées (au-delà des engagements internationaux de la France qui portent sur ses émissions territoriales). Le document « Premières orientations de la SNBC 3 à l’horizon 2030 » publié dans le cadre de la concertation conduite entre le 4 novembre et le 16 décembre 2024 traduit ces travaux et illustre les changements structurels prévus par la France à l’horizon 2030 pour réduire ses émissions territoriales brutes de -50 % par rapport à 1990 et pour se placer sur le chemin de la neutralité carbone en 2050. Pour l’agriculture, au niveau national, l’objectif est de réduire à 65 M tonnes de CO2 eq soit pour la période 2023-2030 – 11 M de tonnes de CO2 eq. Cf graphique 8.

LA COP en Occitanie

Le lancement de la conférence des parties (COP) « Occitanie », a eu lieu le 30 novembre 2023, en présence de Monsieur Christophe BECHU, Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Dominique FAURE, Ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité et de Monsieur Antoine PELLION, Secrétaire général à la planification écologique.

Cet évènement a été l’occasion de présenter aux différents acteurs de la région Occitanie la démarche de territorialisation de la planification écologique et de partager un diagnostic territorial, mettant en lien les leviers d’actions à mobiliser pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), avec des objectifs quantifiés de réduction par nature de levier. En complément des travaux du SGPE qui avaient permis de territorialiser ces objectifs, en indiquant un niveau d’objectif cible à atteindre d’ici 2030, la DRAAF Occitanie a proposé une analyse plus fine du potentiel d’actions par nature de leviers en rappelant les tendances observées sur les 2 dernières décennies.

L’effort régional pour atteindre l’objectif 2030

Pour la période 2019 -2030, l’agriculture occitane doit réduire ces émissions de 1661 k tonnes eq CO2 (10% de l’effort métropolitain). Le SGPE a également fixé des objectifs indicatifs par levier. Cf graphique 9.

• Pour la fertilisation, il serait nécessaire de réduire de 495 K tonnes de CO2,

• Pour l’élevage 376 K tonnes (Kt),

Pour stocker plus de carbone :

• Les prairies, 239 K tonnes

• Les haies « agricoles » 183 Kt

• Les pratiques stockantes : 124 Kt

Pour la consommation énergétique 244 Kt,

L’effort de réduction est plus important pour le levier fertilisation que pour les autres par rapport à l’évolution 2005/2019.

Au titre de la sobriété foncière, la réduction est de 451 ktCo2. En Occitanie, ce levier sera traité au titre du dire de l’État dans le cadre de la politique zéro artificialisation nette) et n’est pas repris dans la présente publication. Cf tableau 5.

2005/2019 | 2019/2030 | Différence | |

|---|---|---|---|

| Elevage | 60 | 57 | -3 |

| Fertilisation | 16 | 26 | 10 |

| Energie | 16 | 14 | -2 |

| Autres | 8 | 3 | -5 |

| Total | 100 | 100 |

Engrais dépendance et forte empreinte carbone :

Une forte dépendance extérieure de l’agriculture : 80 % des engrais utilisés sont importés Empreinte carbone des engrais notamment du fait des émissions propres à leur fabrication entre 4 et 5 kg eq CO2 par kg d’azote (hors émission territoriale liée à leur usage de l’ordre de 7 kg eqCO2 par kg d’azote).

Le levier Fertilisation azotée

L’objectif indicatif viserait une diminution de l’ordre de 495 Kt eq CO2 et les premiers leviers identifiés pour réduire les émissions sont :

• Le développement des cultures en AB (non utilisatrice d’engrais minéraux azotés)

• L’accroissement des cultures de légumineuses (peu ou pas d’usage d’engrais minéraux azotés)

• La diminution du recours aux engrais minéraux azotés (substitution des engrais minéraux par des produits organiques…)

Développement de l’AB en grandes cultures

Un peu plus de 4 200 exploitations ayant des céréales sont en AB (16 %) en 2023, pour une superficie en grandes cultures de près de 157 ha.

Les évolutions sont très fortes pour la période 2007/2015 avec une progression de 58 600 ha puis pour la période 2015/2019, de plus 54 300 ha et enfin plus réduite pour la période 2019/2023, plus 27 000 ha (diminution entre 2022 et 2023). Cf graphiques 7 et 8.

Compte tenu des évolutions plus récentes (forte sensibilité des productions issues de l’AB au contexte économique contraignant des exploitations à envisager la déconversion), il est un peu périlleux de faire des projections pour 2030. Toutefois, la part des terres arables en Bio devrait pouvoir continuer de progresser, en faisant l’hypothèse d’un taux en AB de + 3 % soit 100 000 ha en plus pour les terres arables en AB pourrait atteindre près de 322 000 ha.

Annuellement, cet évitement peut être évalué à environ 75 k tonnes d’eq CO2 soit 15 % de l’objectif fertilisation fixé par le SGPE de réduction de la fertilisation azotée d’ici 2030 (fertilisation azotée minérale en moins pour les céréales et les oléagineux hors soja). Cf graphique 10.

Interaction avec d’autres leviers

L’agriculture biologique réduit les intrants azotés et les pesticides organiques ce qui peut se traduire par une augmentation des interventions mécaniques et potentiellement une consommation plus importante de carburants (augmentation des émissions de CO2). Par ailleurs les pratiques en AB sont susceptibles de permettre une augmentation de la MO du sol (stockage de carbone dans les sols).

La progression des surfaces en légumineuses

Au cours de la période 2020-2023, la surface en légumineuses (à graines, légumes secs, prairies artificielles et prairies temporaires avec légumineuses est relativement stable après une période de croissance entre 2010 et 2019. En 2023, 1/3 des surfaces est emblavé avec des légumineuses à graines, les 2/3 pour les fourragères.

Une progression des légumineuses semble probable pour la période 2019-2030 mais le potentiel semble limité à la lumière des évolutions récentes.

Donc l’évitement d’émissions liées à la non fertilisation de ces cultures est assez incertain.

Interaction avec d’autres leviers

Le développement des légumineuses à graines et fourragères contribue à l’autonomie alimentaire des élevages et un moindre recours aux importations de protéagineux et en alimentation humaine à une potentielle réduction de la consommation de viande.

Un moindre recours aux fertilisants minéraux pour l’agriculture conventionnelle

Au cours de la période 2005-2021, l’évolution de la moyenne triennale d’achat d’engrais azotés est orientée à la baisse.de l’ordre de -16 %. Le poste d’émissions des fertilisants, dans l’inventaire 2023 a diminué de 21 %, au delà de l’évolution des ventes d’engrais (cf point facteurs explicatifs et diminution des superficies de terres arables).

Interaction avec d’autres leviers

La réduction de l’usage pourrait s’accompagner de la progression des engrais organiques ou des effluents d’élevage (en contradiction avec levier élevage) et une réduction de la production en grandes cultures (rendement en baisse). Recours à des engrais décartonnés ? (Coût supérieur).

Le levier Élevage

En Occitanie, 18 800 éleveurs d’herbivores (ayant plus de 10 UGB bovins ou 5 UGB ovins/caprins) ont été recensés en 2020, 60 % d’entre eux se trouvent dans 4 départements et 30 % en Aveyron. 3,6 millions de têtes d’herbivores en 2023 soit 1,55 million d’UGB (bovins, ovins, caprins) sont présentes en région. La diminution du cheptel est de l’ordre de -0,7 % par an depuis 2010. Cf graphique 11.

Baisse des cheptels herbivores

Au cours de la période 2010-2019, la baisse moyenne annuelle du cheptel bovin a été de 0,7 % par an. Depuis 2019, la baisse s’accentue et se situe à 0,9 % par an. La diminution du cheptel bovin est le fait à la fois d’une évolution importante du cheptel laitier et plus modérée du cheptel allaitant. Cf. figure 11. Au titre de la fermentation entérique, les émissions ont baissé de 311 K tonnes eq CO2 entre 2010 et 2019.

Le prolongement de tendance ?

L’hypothèse pourrait être faite d’un prolongement de la baisse des effectifs d’herbivores selon la tendance observée entre 2010 et 2024, le nombre de têtes de bovins diminuerait de près de 200 000. De de fait, mécaniquement la réduction des émissions de l’élevage pourrait atteindre 405 Kt d’eq CO2 soit 108 % de l’objectif tel qu’affiché par le SGPE (en ne (en prenant en compte que la fermentation entérique et pas les effluents). La modification de l’alimentation des ruminants peut permettre de réduire les émissions de méthane. Cf encadré.

Vers une meilleure gestion des effluents

La gestion des déjections génère des émissions dans les bâtiments et au cours de leur stockage avant épandage. Des investissements peuvent permettre de limiter les émissions à ce stade de gestion des effluents à la ferme. La couverture des aires de stockage (fosses et fumières) évite des émissions. Au fil du temps et depuis 2010, le taux de couverture progresse mais reste à 42 % pour les fumières et 56 % pour les fosses. Par ailleurs, la pratique de stockage au champs est très répandu, elle concerne 2/3 des éleveurs (données, RA2020).

Ces effluents sont épandus sur un peu plus de 630 000 ha (RA 2020) et la pratique d’enfouissement au-delà d’un délai de 24 heures après épandage est très largement majoritaire.

Un potentiel de réduction en modifiant la ration alimentaire des ruminants

Les travaux en cours, INRAE, Institut de l’élevage démontrent la possibilité de réduire les émissions de méthane en modifiant l’alimentation des herbivores (lipides, urée…). La fourchette de diminution semble assez variable selon les aliments incorporés à la ration. Cette voie génère toutefois une augmentation des coûts de production.

Substituer des glucides par des lipides insaturés et utiliser un additif à base de nitrate dans les rations des ruminants pour réduire les émissions de méthane entérique, Michel Doreau (INRA-PHASE) Marc Benoit (INRASAE2).

Le levier consommation énergétique

L’objectif de réduction pour ce levier est fixé à 244 Kt eq CO2. L’évolution 2005/2019 se caractérise par une baisse de près de 120 kt onnes eq CO2. Autrement dit, la barre est relativement haute pour atteindre l’objectif.

L’usage de carburants

Le niveau de consommation moyen pour les exploitations de la région se situe à 6 300 litres de carburant par exploitation (2020). Au cours des 10 dernières années, ce niveau de consommation est en légère baisse de l’ordre de 3 % pour la période 2015/2022. Sur la même période, les émissions relatives aux machines et engins baissent de 13 % (2015/2021). Le calcul des carburants nécessaires à la gestion des terres arables (ratio litres/ha dans l’OTEX grandes cultures en Occitanie X surfaces des terres arables) permet de montrer une évolution à la baisse de 13 % de la consommation en volume de carburants.

L’usage de combustible (fuel, gaz)

Gaz et fuel sont principalement utilisé par les serristes ou des exploitants ayant recours à du chauffage pour des productions spécifiques. Globalement, le gaz et l’électricité se substituent au fuel, ce qui se traduit par une baisse assez notable pour ce poste de – 18%.

Accroître le puit des emissions de carbone « agricole »

À ce titre, l’objectif fixé pour 2030 est d’augmenter le stock de carbone des sols « agricoles » de 546 Kt d’eq CO2.

Interaction avec d’autres leviers

• Le non maintien des surfaces en prairies (soit déprise dans les zones les plus difficiles et conversion en terres arables ailleurs conduirait à augmentation des émissions des terres et dans le même temps pour la déprise à une potentielle augmentation par passage à landes ou forêt). Il est difficile d’estimer la progression des terres arables qui vont émettre plus de CO2 que les surfaces fourragères ou les surfaces en déprise. En Occitanie, les surfaces toujours en herbe progressent depuis 2010 au détriment des terres arables.

• La méthanisation des effluents peut permettre de réduire les émissions liées à la gestion des effluents et de produire du gaz. En Occitanie, la méthanisation est peu développée mais pourrait constituer un levier de réduction (ce levier nécessite toutefois des investissements lourds). En 2023, 35 méthaniseurs utilisent des effluents agricoles dans la région.

• Le recours à des productions importées du fait de la chute des productions animales notamment en lait et plus modestement en viande bovine. La production occitane est principalement orientée vers les animaux maigres, broutards en système extensif avec un faible chargement à l’ha, (en moyenne en dessous de 1 UGB/ ha de surface fourragère). Ces systèmes valorisent de grandes surfaces toujours en herbe (1,6 million d’ha en 2024) mais ont en général une productivité plus faible que d’autres régions (ration GES/volume de production plus élevé).

• Tendance à la baisse de la consommation de viande d’herbivores 21 kg par habitant par an en France en 2023

Développement des pratiques stockantes

Par les pratiques agricoles qui permettent un accroissement du stock de carbone des sols, il serait possible d’accroitre la capacité de stockage de + 124 k tonnes de carbone d’ici 2030.

Cet objectif consiste à stocker chaque année 1,7 pour 1 000 de carbone additionnel dans le sol. Les systèmes de grandes cultures représentent le potentiel de stockage additionnel le plus élevé par adoption de pratiques stockantes (cf encadré étude INRAE). Les possibilités de stockage additionnel sont beaucoup plus faibles en prairie permanente (0,9/1000), par enherbement le potentiel additionnel est significatif en vignoble (+182 kgC/ha/an soit 3,7/1000) et par conséquent notable pour les vignobles occitans.

Le potentiel de progression est assez important en Occitanie : 6 % de terres arables avec culture intermédiaires, 6 % en semis direct, enherbement des vignes limité en Languedoc-Roussillon.

Agroforesterie et plantation de haies

L’introduction dans les parcelles de grandes cultures d’alignements d’arbres ou de haies peut contribuer à rajouter du carbone dans les sols. Potentiellement entre 0,2 et 2,2 tonnes de carbone pour 100 ml de haie. L’agroforesterie ne concerne en 2020 que 0,2 % des terres arables et la densité des haies est limitée dans certaines zones de la région (20 à 40 ml de haie par ha pour les zones les moins denses, IGN).

Le maintien et/ou la progression des prairies permanentes

L’objectif de 239 k tonnes de CO2 peut sembler atteignable si les surfaces en herbe continuent à progresser dans la région de l’ordre de 30 000 ha de grandes cultures en moins d’ici 2030 (- 46 000 pour la période 2018-2024).

Quel potentiel au regard de l’objectif 4/1000 et quel coût ?

Le passage au semis direct

Les études les plus récentes concluent à un stockage additionnel dans l’horizon 0-30 cm très faible en climat humide, plus marqué en climat sec.

La mise en place ou l’allongement des cultures intermédiaires, quasiment toutes les surfaces de grandes cultures sont concernées par ce scénario, soit par l’implantation de cultures intermédiaires là où elles n’existent pas actuellement, soit par l’augmentation de la fréquence des cultures intermédiaires dans la rotation, soit par l’allongement des cultures intermédiaires déjà en place.

L’accroissement de la part des prairies temporaires dans les successions culturales, par allongement de leur durée ou par introduction en remplacement de la culture de maïs fourrage. La mobilisation et l’apport au sol de matières organiques exogènes supplémentaires, comme des composts de produits résiduaires organiques.

Le développement de l’agroforesterie intra parcellaire, par la plantation d’alignements d’arbres (récoltés à 50 ans) sur toutes les parcelles de grandes cultures d’au moins 1 ha et ayant un sol d’au moins 1 m de profondeur.

La plantation de haies sur les terres arables, autour de parcelles ou d’îlots de parcelles d’au moins 8 ha.

L’enherbement des inter-rangs en vignoble, permanent ou hivernal.

Source : quel potentiel au regard de l’objectif 4/1000 et quel coût INRAE 2019

Interaction avec d’autres leviers

• Les pratiques de conservation des sols (travail simplifié, semis direct.) contribuent à réduire l’usage des interventions mécaniques et la consommation de carburants (puissance de traction réduite, un seul passage.)

• A contrario, l’introduction de cultures intermédiaires peut rajouter des passages mécaniques.

• Le maintien des prairies doit être en cohérence avec le besoin de ressources fourragères des élevages herbivores sinon elles seront soit abandonnées, soit retournées pour des cultures.

• Le rythme actuel de plantation de haies ne parvient pas à compenser celui de l’arrachage (estimation -23 500 km par an soit 2,7 % du stock- 2017 et 2021, CGAER) donc le bilan est négatif et ne conduit pas à stocker du carbone en plus.

L’initiative 4 pour 1000, lancée par la France lors de la COP21 en 2015, fédère les acteurs volontaires du public et du privé pour lancer les actions concrètes sur le stockage du carbone dans les sols et les pratiques pour y parvenir. L’ambition du 4 pour 1000 est d’engager les agriculteurs de la planète vers une agriculture productive, résiliente et fondée sur une gestion adaptée des terres et des sols.

Label bas-carbone est un projet de réductions d’émissions. Cela comprend deux volets :

L’évitement des émissions de gaz à effets de serres par des changements de pratiques

L’augmentation de la séquestration de carbone dans les puits naturels (forêt et sols).

Le Label bas carbone certifie les réductions d’émissions générées par ce projet : 32 projets en Occitanie dont 29 relatifs à la plantation de vergers (Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt de la mer et de la pêche).

En conclusion

La territorialisation de l’atténuation des émissions des gaz à effet de serre réalisée par le SGPE assigne à la région Occitanie un objectif de réduction de 1 661 ktCO 2eq (hors sobriété foncière 451 ktCO 2eq supplémentaires) d’ici 2030.

Les plus grandes parts de diminution des GES observées ces dernières décennies sont essentiellement expliquées par une diminution du potentiel de production de la ferme Occitane en particulier en grandes cultures et en élevage :

• baisse de 22,4 % de la fertilisation minérale azotée entre 2005 et 2021 avec, dans le même temps une forte diminution des surfaces fertilisées (terres arables pour l’essentiel) de l’ordre de 200 000 ha en Occitanie soit -12 % pour la période 2010-2022

• forte diminution du cheptel bovin (- 665 ktCO2eq entre 2005 et 2021 à comparer à l’objectif de – 376 ktCO 2eq d’ici 2030)

L’analyse levier par levier a pour but d’apprécier le champ du possible en mesurant objectivement les tendances des dernières décennies. Mais cette analyse par levier a des limites (exemple :

comment concilier l’augmentation de la capacité de stockage des prairies et la diminution des émissions de l’élevage ? Comment encourager l’utilisation d’engrais organiques, les effluents d’élevage tout en diminuant la part de l’élevage dans les GES ?) et elle ne peut ignorer les interactions entre les divers leviers. Cet aspect a donc été abordée de manière qualitative pour montrer la complexité du système.

Il s’agit bel et bien, à la fois, d’atténuer les émissions de GES tout en conservant notre potentiel de production, d’adapter notre agriculture au changement climatique et de maintenir ou consolider notre souveraineté alimentaire tout en préservant nos ressources naturelles (eau et biodiversité).

In fine, ce sont les systèmes spécialisés qui sont interrogés et leurs possibilités d’adaptation dans le cadre de la planification écologique et du changement climatique. La diversification serait-elle une voie à suivre ?

Partager la page

- Partager sur Facebook

- Partager sur X (anciennement Twitter)

- Partager sur LinkedIn

- Partager par email

- https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/les-gaz-a-effets-de-serres-en-agriculture-agreste-etudes-no4-septembre-2025-a9672.html